Article de blog d'Elise Shubs du 16.06.2022

En finir avec les stéréotypes – pour une égalité entre les êtres humains

Cette politique d’accueil différencielle révèle que certains stéréotypes sur les personnes migrantes venant des pays extra-européens sont très tenaces

Cette politique d’accueil à deux vitesses révèle qu’au sein du gouvernement et de la population, certains stéréotypes sur les personnes migrantes venant des pays extra-européens sont encore profonds et tenaces. La chercheuse Olivia Rutazibwa, professeure assistante à la London School of Economics and Political Science, a développé le concept de « Decolonizing mind »¹ (« Décoloniser l’esprit »). Elle explique comment « notre vision des gens provient des informations que nous recevons tout au long de notre vie dans notre société. L'état d'esprit qui a rendu possible l'époque coloniale est encore très vivant et très présent dans notre société actuelle. C'est cet état d'esprit qui rend le racisme et la discrimination aujourd'hui non seulement encore possibles, mais acceptables pour beaucoup de gens ».

Pour Rutazibwa, cette nouvelle crise migratoire permet « une prise de conscience en Europe par rapport à la situation des personnes réfugiées (…). On a vu que, politiquement, on est capable d'accueillir des gens, alors que dans le débat sur les questions migratoires, l'idée que l'Europe ne peut pas accueillir tout le monde est souvent avancée ». Mais la scientifique s'inquiète aussi de voir « comment le racisme se répète et se reproduit même au moment de conflits. On voit que l'on continue à avoir des hiérarchies dans la vie ; des vies qui valent plus que les autres. Quand il s'agit de personnes réfugiées qu’on perçoit comme non blanches, émergent des idées qui suggèrent que c'est « de leur propre faute », « qu'elles auraient dû prendre d'autres décisions », « qu'elles viennent pour profiter » (…) ». La lutte contre les stéréotypes et le racisme n'est pas une question de principe ou d’être politiquement correct. Elle a un impact direct sur la vie des gens. On laisse des milliers de gens mourir dans la Méditerranée juste parce qu'on a certaines idées sur qui ils sont et sur le droit qu'ils ont ou pas d'être là. C'est important de se souvenir que le fait de lutter contre les stéréotypes, ce n'est pas juste être gentil. C'est une question de vie et de mort ».²

Certaines problématiques de société émergent, comme la question du sexisme. Dès lors, une fois que l’Etat reconnaît un problème - dans ce contexte, l’égalité entre les femmes et les hommes - il peut mettre des mesures en place (p. ex. : éducation, politiques, lois, sensibilisation) afin de résoudre le problème et de changer les mentalités. Toutefois, en ce qui concerne le racisme et les stéréotypes envers les migrant.e.s non -européen.ne.s, le problème est non seulement pas reconnu, mais reçoit en plus une caution de certains milieux politiques, ce qui mène à cette politique différentielle entre les êtres humains.

L’historienne suisse Francesca Falk souligne que « la politique a une grande influence sur la manière dont les groupes des personnes sont perçus » et que « la perception des groupes est déterminante dans la manière dont on les traite »³ . Alors que le gouvernement prône une ouverture et une grande solidarité avec les personnes qui fuient l’Ukraine en envoyant un message positif, il agit avec méfiance envers les autres réfugiés. La question du racisme est minimisée. Dans tous les cas, elle n’est pas reconnue comme un problème structurel par nos politicien.ne.s. Tant qu’un Etat ne reconnaît pas la question du racisme comme un problème structurel et ne prend pas à bras le corps ce sujet en essayant de changer la vision en profondeur, tant qu’une politique d’accueil à deux vitesses différentielles existe, tant qu’un parti qui siège au gouvernement peut se permettre de demander dans un communiqué de presse que « certains groupes (de personnes étrangères) semblent plus bienvenus en Suisse que d’autres. Le parti demande que les familles ukrainiennes ne soient pas mélangées avec les autres migrant·es, notamment les hommes musulmans », il va être difficile de changer les choses !

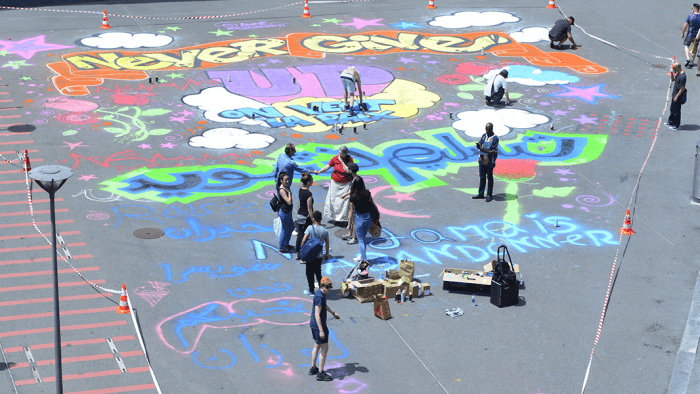

Pour la Journée des réfugié.e.s, nous organisons un événement festif et inclusif, dans le but de montrer une autre facette des personnes africaines